***

都内の有名大学に通い始めて、早一年半が経過した。

大学生といえば、自分のしたいように自由に行動することが出来る、というのが魅力の一つにある。遊びに耽る者、恋人とベッタリ時間を過ごす者、真面目に勉強に励む者、四年という限られた時間を謳歌するように身なりを自由にしている者――、構内を歩くほとんどの生徒が、そんな大学生らしい自由奔放なキャンパスライフを満喫しているように見えた。

なのに、もうそろそろ大学生活が折り返されるというのに、彼らとは違って僕の大学生活は灰色だった。

講義を受ける時も一人、昼食を取る時も一人、もちろん登下校だって一人だ。

そもそも始まりから中途半端だったのだ。

やりたいことも特になく、まだ社会の歯車として働くつもりもなかった僕は、楽して受かるような大学を選んだ。無事に大学に入ったとしても、そこからの目的もないから、周りとの温度差を感じざるを得なかった。

同級生から『兼道』と名前で呼ばれたことはなく、コミュニケーションが必要な授業においても「あの」とか「すんません」とかしか呼ばれたことがなく、僕の苗字が『的井』だとさえも認識されてはいないのではないか。

元々自分からコミュニケーションを取ることも苦手なのに、話すための話題もないとなれば、大学内で孤立――というか認知されないことは、ある意味当然のことだった。

そんな誰とも関わらず、荒波なんて立ちようもない僕のキャンパスライフだけど、実は半年ほど前から一つだけ悩みが生まれた。

僕の唯一の悩み、それは――。

「おっす、兼道」

「……万吏先輩」

僕の一個上の先輩で大学内で唯一の話相手でもある左柄万吏先輩が、ベンチの背もたれからにゅっと顔を出して、声を掛けて来た。

ボランティアサークルに所属している万吏先輩は、遅めの時間帯のボランティア活動に励んでいるそうだ。そのためか、眼鏡の奥にはいつもクマが出来ているけれど、いつ会っても万吏先輩は楽しそうにしている。

「今日は良い天気だな。こんな日は部室に籠らずに、散歩してみるべきだ」

「そんな世間話をしに来たわけじゃないですよね。用件は?」

まるで僕の質問を予想していたかのように、万吏先輩はニヤリと口角を上げると、

「あの件、考えてくれたか?」

またか。僕は内心溜め息を吐いた。

「万吏先輩のサークルに入る件ですよね。何度聞かれても答えは変わらないですよ」

――そう。僕のキャンパスライフの唯一の悩みとは、万吏先輩から執拗にサークルの勧誘を受けることだった。

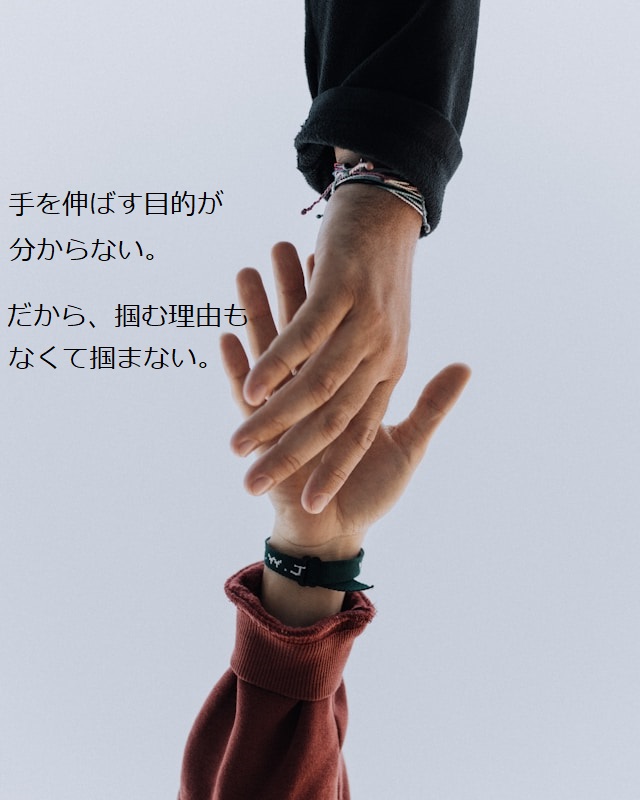

万吏先輩がサークルで具体的にどのような活動をしているかは分からないが、正直どうしてこんなにも僕を勧誘してくるのか理解が出来なかった。僕が必要なほど人手が欲しいとも思えない。

実際、万吏先輩は僕がノーと断わると、オーバーな素振りで肩を落とした――

「そっか。じゃあ、ラーメン行くか」

かと思いきや、すぐさま話題も表情も何事もなかったかのように振る舞うのだ。

だからこそ、僕は余計に万吏先輩の考えていることが分からなくなってしまった。

しかし、深堀することで、万吏先輩の策略にハマってしまったら元も子もない。

それ故、いつも僕は「ラーメンすか」と万吏先輩の話に乗ることにしている。

「前もラーメンでしたよね」

「一昨日の話なんだから別にいいだろ。俺、今日は味噌ラー食いたい」

「まぁ、寒くなって来たし、いいっすよ」

ここまでが僕と万吏先輩のここ半年のお決まりのやり取りになっていた。

僕は周りに溶け込むことが出来ない変人だと思っている。僕より変人な奴は珍しいだろうと、そう自覚しているほどだ。そんな僕から見ても、万吏先輩は変人だ。

実は、サークルとかどうでも良くて、友達がいない寂しさを僕によって埋めたいだけなのではないか。

そんな考えが、最近ふと浮かぶようになって来た。

だけど、とりあえず今はラーメンでも食って温まりたかった。

<――②へ続く>

コメント