***

「んー、この時期に外のベンチで座りながら話すって、なんだか新鮮だな」

僕より一つ上の先輩である右代亜子先輩は、いつの間にか僕の隣に座って楽しそうに顔を上げていた。

僕が見ている景色は、真っ青な空を妨げるように広がる枝で、寂し気なもの。なのに、亜子先輩の目に映っているものは僕と同じとは到底思えなかった。

亜子先輩みたいな人がきっと人生を楽しんで進んでいくことが出来るのだろう。亜子先輩ほどの美貌を持っていれば、何も苦労せずに生きられる。

そう考えて、いかんいかん、と僕は首を横に振った。こうして一つのベンチに隣同士で並んで座っているけれど、僕はまだ亜子先輩のことを何一つ知らない。顔を見たのだって数分前なレベルなのだ。

なのに、勝手に判断して、勝手に心を許しそうになる。

心を許した瞬間、亜子先輩に騙されてしまうことだって十分にあり得る話だ。今の時代、注意しすぎて悪いことはない。

「なんで犬みたいに首振ってるの?」

亜子先輩が覗き込むように僕を見て、心臓がドキッとした。

「……お、お話ってなんですか? 僕、人と会話するコミュ力なんてないですよ。特に亜子先輩みたいな女の人となんて」

このままでは亜子先輩のペースに流されてしまうことは明白なので、わざわざ隣に座ってまで僕と話そうとする理由を問いかけることにした。

必要以上に自分を卑下してしまうのは、僕の悪いクセだ。でも、実際亜子先輩を前にして目は泳いでばかりだし、間違ってはいない。

「あはは、初々しい」

しかし、そんな僕を亜子先輩は笑って一蹴する。

「本当に世間話だよ。大丈夫、裏なんてないからさ。私ってそんな信用ない?」

「初対面でいきなり他人を信じる人がいたら、そいつはただの馬鹿ですよ。……まぁ、暇つぶし程度の世間話なら付き合いますけど」

「ありがとー、優しー」

亜子先輩がニコっと笑いながら、少しだけ僕との距離を詰め寄って来た。当然、僕はその分、また距離を離す。

やれやれと言ったように亜子先輩は軽く肩を下げると、僕の口元に拳を近付けて来た。

「大学生になって暫く立つと思うけど、今の状態に満足してる?」

「……どう、ですかね。一年半近く経ちますけど、まだ大学でやりたいことは見つかってないし」

「え、そうなの? そしたら、この一年半、何してたの?」

「何もしてないですね。講義受けて、家帰ったらネットサーフィンして、たまにバイトして、の繰り返しです。あとは――」

――このベンチで万吏先輩にサークル勧誘を執拗に受けている。

しかし、このことは説明する気にならなかった。言葉にすることで万吏先輩とのやり取りが、大したものではない気がしたからだ。

「あとは?」

「いえ、特に何もしていないです。そういう亜子先輩は?」

「私? 私はボランティアサークルに入ってるよ」

「うちの大学ってボランティアサークルの種類多いんですよね」

「うん、そうそう。やっぱ人によってやり方とか譲れないものってあるじゃん。方向性の違いをみんな主張してたら、収拾つかなくなったよね。私のサークルも、なんか違うとか言って辞めたり、新しくサークルを作ったりする人も多かったから、人数少ないんだよね。ギリ二桁届かないくらい。まぁ、一人ででもやってるサークルがいくつもあるくらいだから、うちはまだマシな方かな」

知ってます、僕もそのうちの一人から執拗に勧誘を受け捲ってるので。

もちろんそんなことは言えないから、僕は黙って聞くだけだった。

「私のボランティアサークルはね、女子六割男子四割でやってるんだけど、内容的には募金活動をしたり、色々な施設に行って不用品を回収したりするんだ。あとは、悩みを持っている人の相談を受けたりしてるの。毎日忙しいけど、私たちの活動が、この世界に住む誰かの役に経ってると思うと、ものすごく嬉しいんだよね。特に直接お礼を言われた時なんて、もうたまらないね」

亜子先輩の表情からやり甲斐を感じていることが伝わって来た。自分のやりたいことに向かって真っ直ぐに打ち込む、というまさしく大学生の理想形の生活を亜子先輩は過ごしているのだ。

流れるようなトークスキルも、きっとサークルの活動を通して、身に着けたものだろう。

キラキラと輝いている亜子先輩を直視できなくて、僕は思わず下を向いた。

たった一年しか年が違わないのに、亜子先輩みたいに学生生活を僕が送れるようになる未来はきっと訪れない。

社会の歯車になることから逃げるため、という理由だけで大学生になることを選んだ末路だ。

「でね、他のボランティアサークルと違うのは、ちゃんとリターンがあることなの」

「リターン?」

「うん。もちろん無償で奉仕する人は尊敬してるよ。でも、それでモチベーションを維持出来る人は限られてると思うの。ほとんどの人は、続けていく内に思うんだ。あれ、なんでボランティアなんてしてるんだろう、って。実を言うと、私もそのタイプだった。やっぱり自分の大切な時間を犠牲にしてボランティアしてるんだもん、少しくらい見返りはあって然るべきだよね。だから、私はボランティアを通じて、ちゃんと稼いで、達成感も得るべきだと思うんだ」

違和感を抱いて、僕は顔を上げた。亜子先輩は小悪魔的な笑みを浮かべていた。

この時ようやく初めて、僕は亜子先輩の本質に触れた気がした。

「……それってボランティアっていうんですか?」

「人のためになってるんだからボランティアでしょ。でも、ただでやったら、私達も生活が苦しくなるから、少しお金を貰ってるだけだよ。有償ボランティアと変わらないって」

何を当たり前のことを。亜子先輩の言い方は、僕の意見を一笑に付すような温度感だった。

最初は色々と取り組んでキラキラと見えた亜子先輩の活動内容を振り返る。

募金活動や不用品回収のボランティアはお金を中抜き出来そうだし、相談だってお茶やご飯を奢ってもらえたり、相談料を徴収することも出来そうだ。そして、容姿が整っている亜子先輩だからこそ、より効果的にこれらの活動に実が結ぶだろう。

これは僕の穿った見方かもしれない。しかし、亜子先輩の話を踏まえると、そうとしか思えない。

亜子先輩を初めて見た時、オシャレな服を身に纏った女性だと思った。そのオシャレに費やすお金の出所は察するに容易い。

「でもね、私が考えたことを前にいたサークルのメンバーに伝えても、あんまり理解を示してくれないんだ。だから、私の意見に賛同してくれる人を集めて、一年半くらい前に新しいボランティアサークルを立ち上げたんだ」

亜子先輩は、「思ったより人が集まらなかったのは本当に不思議なんだけどねー」と溜め息交じりにぼやく。

それはそうだ。亜子先輩のやり方は、有償ボランティアとも違う。営利目的になってしまったら、いくら人助けに身を捧げようとも、ただの企業と同じだ。その違いを分からなくなってしまうくらい、亜子先輩は善悪の分別が出来なくなっているのだ。

「でね、うちのスタッフを支える人員が喉から手が出るほど欲しいんだ。私のボランティアサークルは、やり甲斐も得られながら、お金も手にすることが出来る。まさに一石二鳥だと思わない、兼道くん?」

「……なんで僕の名前?」

亜子先輩は僕の質問に答えない。代わりに、僕との距離を詰め寄って来た。亜子先輩とまた距離を開こうとしても、これ以上はベンチのスペースがなくて落っこちてしまう。

真っ直ぐに亜子先輩から見据えられると、蛇に睨まれた蛙のように固まってしまった。

「ねぇ、私と一緒に活動しようよ。私と一緒にやれば、大学生活に甲斐を見出せるよ。興味あるでしょ?」

「いや、大丈夫です」

僕は即座に一蹴した。

「なんで? 興味ないの? それに兼道くんも大学生活の目的が分からないって言ってたでしょ?」

「まぁ、だからこそ、というべきか……。もっと吟味して決めないといけないと思うんですよね 」

「あと私もいるよ?」

「いや、亜子先輩がいても別に……」

亜子先輩は美人で話が面白い。他の男性からしたら、亜子先輩がいるだけで、サークルを選ぶ決め手の一つになり得るだろう。

けれど、僕は今日が初対面である亜子先輩に対して、まだそこまでの興味を抱けていない。

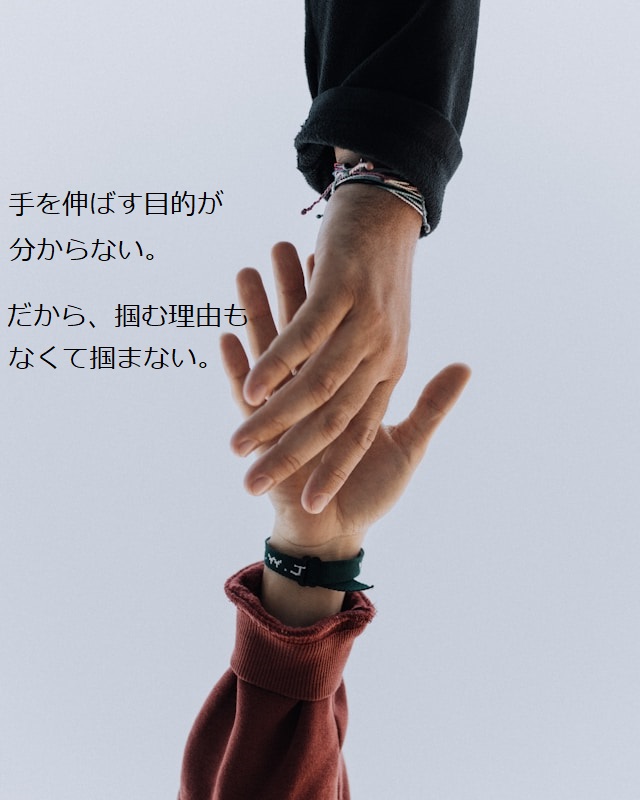

一年半もの間、僕は大学生活の目的も分からずに生きて来た。だからこそ、何かをやるならば、とことん納得してからやりたいのだ。もしここで亜子先輩に誘われたからといって根拠なく誘いに乗ってしまうような性格だったら、僕はもっと早く別のサークルに所属していた。

亜子先輩はふっと息を漏らすと、

「ちぇっ、万吏くんがいないからチャンスだと思ったのに」

大きく背中を伸ばしながら言った。

「やっぱ万吏先輩のこと知ってるんですね」

「そりゃ元々同じサークルにいたからね。万吏くんが辞めたから、私も辞めたようなもんだもん」

「僕に声を掛けたのも、万吏先輩が僕に声を掛け続けてたからですか?」

そう問いかけると、隠す素振りもなく「うん」と亜子先輩が頷いた。

「今年の四月くらいから万吏くんが君に声を掛けに行くのを見て、兼道くんに何かあるのかなって、私も少しだけ興味湧いた。そしたら、いつの間にか私も君のことが欲しくなったんだよね」

「何が世間話ですか。裏ありまくりじゃないですか」

「私にとっては世間話の一環みたいなものだよ。でも、そっか。これ、世間話でも何でもないんだね」

そう言った亜子先輩の表情が少しだけ憂いて見えた。しかし、それも一瞬だけで「あーあ、残念」とわざとらしく言うと、亜子先輩は立ち上がった。

「……待ち人はいいんですか?」

「うん、私の待ち人は兼道くんと万吏くんだったから」

もう隠す気もなくなった亜子先輩は、ニコっと口角を上げて言う。

このまま帰りそうな雰囲気を出した亜子先輩に、どうしても最後に聞いてみたいことがあった。

「あの、亜子先輩がボランティアする目的はどっちなんですか?」

亜子先輩は唇を少し突き出しながら考えると、

「もう分かんないや。でも、今の自分に満足しちゃってるのは確かだよ」

今までに一度も見たことのない完璧な笑顔だった。だからこそ、それが意図的に作られた笑顔だと分かってしまう。

そして、そのまま亜子先輩は「じゃあね」と言って、僕の前から去ってしまった。

亜子先輩がいなくなったこの場所は、いつもよりも静けさが増していた。

僕はスマホを取り出し、メッセージを送った。

相手はもちろん万吏先輩。

思えば、僕から万吏先輩にメッセージを送るのは、今回が初めてだった。

<――④へ続く>

コメント