***

僕が万吏先輩に出会ったのは、二年生に進級した春の日のことだった。

その日の構内は、入学したばかりの新入生で溢れていた。目的が決まっているのか、未来に希望を見出しているようなキラキラとした瞳を誰もが浮かべているのが印象的だった。提出書類を届けに来ただけの僕は、いたたまれなさを感じて、新入生は足を運ばないであろう少し離れた場所にやって来た。桜並木に囲まれるように置かれているのに、意外とここにあるベンチは人が座らないことが多い。

いつものベンチに座って、遠く離れた位置から改めて新入生の様子を見た。

僕もたった一年前に同じ立場にいたというのに、すでに遠い昔のように感じて、彼らが抱いているような期待感を思い出すことが出来ない。いや、遠く感じてしまうというよりも、一度も彼らと同じ気持ちになったことがないのだから、遠いも近いもないのだ。

この一年間で行なって来たことと言えば、単位を落とさない程度に授業に参加し、生活に困らない程度に自宅でも出来るバイトを行ない、余った時間でネットサーフィンをしていたくらいだ。

この調子では、大学を卒業するのなんてあっという間で、学生生活で何かを成したという達成感もないまま社会人になってしまうのだろうな。

「みんな、どうしてあんなに熱中出来るんだろ」

ただでさえ内向的な性格で、何かに真剣に向き合ったことも少ないから、余計に周りが不思議で仕方がなかった。

華々しく咲き誇る桜。しかし、散った後は、そこに桜なんて咲いていたことも分からなくなる。桜の移り変わりを見ていると、時間の大切さと儚さを思い知らされる。ここに咲く桜は、まるで僕を揶揄しているかのようだ。

「いや、桜に失礼か」

そう自嘲しながらベンチの背もたれに全体重を預けた時、

「君、ここに一人ってことは暇?」

突然頭上からぬるっと顔が現れた。あまりの唐突さに、僕はベンチから体を落としてしまった。「ははっ、何やってるんだよ」、と親しみの籠った笑みを零しながら、眼鏡を掛けたその人はベンチを回り込んで、僕の前に来てくれた。

「俺、左柄万吏。君は?」

万吏先輩は今まで出会ったことのないタイプの人だった。初対面のはずなのに旧知の仲かのように距離を詰め、心を許したてもいいのではないかと錯覚を抱かせる。

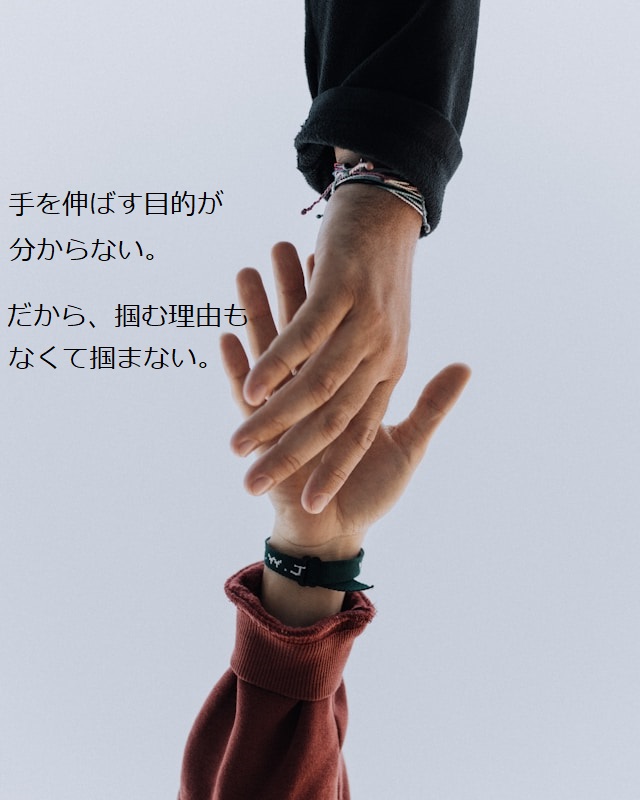

だから、すっと手を伸ばされた万吏先輩の手を、僕は反射的に掴み、

「的井、兼道」

名前まで名乗ってしまっていた。

しかし、その瞬間、万吏先輩はニヤリと笑みを浮かべた。

「なぁ、兼道。俺が所属してるサークルに入らないか?」

この時、僕は万吏先輩の手を反射的に掴んだことを後悔した。

この時点で万吏先輩が何のサークルをやっているかは聞かされていないが、この新歓シーズンは部員や会員を増やす絶好のチャンスだ。

そんな時に一人で佇む人を見つけたなら、それは誘う他ないだろう。

でも、だからといって僕は、

「え、嫌です」

躊躇いなく万吏先輩の誘いを断わった。同時、起き上がるのを助けてもらった手を、万吏先輩から離した。

「勘違いしているかもしれないですけど、僕、一年じゃないです。今までサークルとか部活とか、やりたいこともないから入ってこなかったんです。今更入りたいとは思いません。それに、人付き合いも苦手ですし」

「そうか。でもな――」

丁寧に断わったつもりなのに、何故か万吏先輩はサークルの説明を始めた。

万吏先輩が所属しているボランティアサークルは、去年一人で立ち上げたサークルようで、まだ万吏先輩にメンバーがいないらしい。なんでも既存のボランティアサークルでは、万吏先輩と馬が合わないようだ。

万吏先輩の活動時間は、主に夜で、路頭に迷う未成年などに声を掛けているとのこと。

自身の活動を話している時の万吏先輩は、眼鏡の奥の瞳をキラキラと輝かせていた。

「どうだ、興味湧いたか?」

「いや、別に」

「そっか。残念だな」

意気揚々と語っていただけに、万吏先輩はあからさまに肩を落としていた。

「そしたら、また誘いに来るよ。兼道」

去り際、万吏先輩は不吉な言葉を残していった。「……嘘だろ?」、僕はそう思っていたが、万吏先輩は言葉通りに何度も何度も誘いに来た。

だから、この日に万吏先輩と出会わなければ、僕と万吏先輩の駆け引きは始まらなかったのだ。

確かに僕は変化を望んでいた。しかし、こんな厄介でめんどくさい変化ではなくて、もっと僕の心が動くような変化を、だ。

そもそも人のために動くなんて、僕みたいな人間不信がするようなことじゃない。僕は自分の部屋に籠って、自分のやりたいようにするのが好きなのだ。そんな僕がボランティアなんて、いったい何の冗談だろう。

そう思いながら、半年ほど万吏先輩の誘いを断わり続け、万吏先輩が諦めることを望んでいたというのに。

「今日は来ないのかな」

いつものベンチに座って、いつもの通りに時間を過ごしているのに、いつものように万吏先輩が訪れないことに、どこか一抹の寂しさを抱くようになっていた。

そんなよく分からない感情から目を背けるようにスマホを取り出すと、万吏先輩からメッセージが丁度届いていた。僕は急いでスマホのメッセージアプリを開く。

「兼道、悪いな。来週はゼミの合宿があるんだ。しかも、一週間まるまる。俺に会えなくて寂しいと思うけど、良い子で待ってるんだぞ」

ふ、と自然に息が漏れ、

「いや、寂しくなんてありませんけど」

そう呟きながら、僕はスマホをポケットにしまった。そのまま改めてベンチの背もたれに体重を預けた。

あの時も僕はここで一人で座っていた。けれど、半年経っても僕の状況は何も変わっていない。唯一変わったのは、あんなにも咲いていた桜が、見る影もないほどに散ってしまっているだけだ。

やっぱり半年前に抱いた感想は、正しかったように思う。

僕は誰からも注目されることのない、枯れて、花が咲かない桜のようなものだ。けれど、本物の桜と違って、これから返り咲く未来が僕には全く見えない。

希望も目的も何もない僕は、残りの大学生活をどう過ごせばいいというのか。

「ねぇ」

聞こえるはずのない僕を呼びかける声が、耳に響いた。

見知らぬ美人が顔を上げた先に立っていて、僕の体はビクリと撥ねた。体をベンチから落とさなかったことだけは、唯一半年前から成長した部分だ。

「あはは、驚かせてゴメンね」

初対面にも関わらず「あー、面白っ」とロングコートを揺らしながら女性はケラケラ笑っている。なんとなく失礼さを醸し出すこの人を見ていると、僕が知る中で最も自分勝手な人物が脳裏に浮かんでくるのは、どこか似ているところもあるからだろう。

「ねぇねぇ、隣座ってもいい?」

女性が僕の隣を指さしたから、「いいですよ。そしたら、僕はもう行くので」と気を遣って立ち去ろうとした。

「いいよいいよ」

なのに、あろうことか、彼女は僕の肩に手を触れて立とうとすることを阻んだ。

「待ち人が来るまで暇なんだ。少しおしゃべりに付き合ってよ」

そして、これまた人懐っこい笑顔で、僕に言った。

普通の男なら、ころりと騙されてこの女性に惹かれてしまうのかもしれない。しかし、僕の場合はこの状況に困惑する方が勝ってしまった。

わざわざ僕みたいな人間を捕まえて、話をしようとする理由はなんだ。本当にただ暇なだけなのか、それとも何か裏で目的があるのか。

そもそもこの人は馴れ馴れしく僕に話しかけるけど、僕はこの人について何も知らない。

相当不審な顔を浮かべていたのだろう、

「私、君と同じ大学に通う三年の右代亜子。怪しいものじゃないからさ。ね、お話ししよ」

そう亜子先輩は唇に指を当てながら言った。

<――③へ続く>

コメント