***

いつものベンチに座りながら、僕は万吏先輩が来るのを待っていた。

ここ半年ほどは万吏先輩から執拗に誘われることを悩んでいたというのに、まさか僕から万吏先輩に呼び出すことになるとは思わなかった。

けれど、先日の亜子先輩とのやり取りを踏まえると仕方がない。このまま万吏先輩の真意に目を背けたまま、万吏先輩と時間を過ごすことは僕には到底出来ることではなかった。

「よう、兼道」

万里先輩が僕の背後から声を掛けて来た。驚くような僕は、もうここにはいない。

「こうして兼道から誘ってもらうなんて、この半年で初めてだな。今日大雪でも降るんじゃないか」

万吏先輩は笑いながら、「今日寒ぃからラーメン行くか」とこの後の予定まで決めようとしている。

このまま万吏先輩のペースに任せてしまえば、いつも通りの砕けた雰囲気になってしまうことは明白だ。

「万吏先輩、何か僕に隠していることありませんか?」

だから、僕は先回りして制した。

出し惜しみを避けた直球の質問に、万吏先輩はそう来ると分かっていたかのような柔らかな笑みを零した。

「俺がゼミの合宿に行っている間に、亜子と話したんだってな」

「はい。ボランティアサークルに入らないか、って亜子先輩から誘われました。でも、亜子先輩が立ち上げたサークルは、ボランティアという名義を使っただけで、実態は営利を目的にした活動でした。亜子先輩がやっていることを全否定するつもりはもちろんありませんけど、営利に目がくらんでしまったら、それはもうボランティアではなくなると思います」

「その通りだな」

万吏先輩が首肯する。

「大学に入りたての頃の亜子は、今とは違ったんだ。亜子は常に人の助けになるためには何が出来るのだろうかと考えていて、無償でボランティアに参加することを喜びとしていたよ。加えて、亜子も見た目は整っている方だろ。亜子が出れば、多くのボランティアの協力者を募ることが出来たし、先方からの印象もよかった。だから、サークルの先輩たちに週三とか週四でボランティアに出ることを望んだ。そして、亜子はその求めに応じて、ほとんどの時間をボランティアサークルに費やした」

今の亜子先輩からは想像出来ない姿だった。たった一回しか会っていないけど、その短い時間でも、亜子先輩は自分の得にならない無駄なことはしない主義に見えた。

「どうして変わったんですか?」

「実は、亜子は上京して一人暮らしをしている立場なんだ。最初の方は、やり甲斐や楽しさだけで乗り切れるかもしれないが、ずっとそのままでいれるはずがない。いつしか亜子は生計を立てることに難しさを感じるようになったり、無償で働くことに意義を感じられなくなって来た。ボランティアに参加するものの、亜子は金がないことばかり愚痴るようになっていったんだ。たぶん亜子の心は限界だったんだろうな」

僕は目的がなくて辛い学生生活を送っているけれど、亜子先輩の場合は逆だった。やりたいことがちゃんとあるのに、少しずつやり方と方向がズレ始めたことで、息苦しさを感じるようになったのだ。

「ちょうどその頃くらいかな、俺も別のボランティアをしてみたいと思って新しくサークルを立ち上げようとしたんだけど、亜子が便乗しようとして来たんだ。亜子の状況を知ってたから、なんとか力になりたいと思ったけど、亜子が掲げた条件は利益が出るかどうかだった。亜子の心を覆すことが出来ないと察した俺は、一人でボランティアサークルを立ち上げることにした」

「でも、結局、亜子先輩も自分でボランティアサークルを立ち上げたんですよね」

「ああ。でも、今の亜子はボランティアという看板を使っているだけだ。ボランティアという分かり易い入口で稼ぐことを目的にして、そのことに賛同する人員を集めて、ボランティアサークルを運営している。やってることは稼ぐことに重きを置いてるし、そのために嘘を吐くことも平然となってしまってる」

僕を勧誘しているのは世間話みたいなものだ、と言った時の亜子先輩の姿が思い浮かぶ。

諦めの混じった悲し気な表情を亜子先輩は浮かべていた。亜子先輩は利益を出すことに納得しているようだったけれど、亜子先輩の心はまだ諦めていないのかもしれない。

考えた瞬間に、はいそうですか、と納得できるほど単純な動きなんて、人間の心には出来ないのだ。

「……まさかここまで亜子先輩の事情を話してくれるとは思いませんでした」

「元々は俺と同じサークル仲間だからな。やっぱ情があるってもんだ」

普段は変な動きを見せる万吏先輩だけど、ボランティアサークルを立ち上げるだけあって、本来は優しい心の持ち主なのだ。この半年ほどの間、一緒にご飯を食べに行く時は毎回奢ってくれようとするのが、その現れだ。……もちろん、最初の一回以外は、自分のお金を出してご飯を食べている。

僕は小さく咳払いをすると、「そもそもの話」と話題を切り替えた。

「元々僕はボランティアには興味もなかったし、仮に興味があったとしても、亜子先輩のやり方にはついていけないと思いました。なんで僕に声を掛けて来たのかは分からないですけど、万吏先輩とのやり取りみたいに断わったら、亜子先輩は素直に手を引いてくれました」

「ああ、もう亜子は兼道に声を掛けに来ることはないよ」

そうなる保証なんてどこにもないのに、万吏先輩の答え方は確信めいていた。それによって、「……やっぱり」と推測までに留まっていたこれまでの万里先輩の行動に対して、確信を得た。

「ん、何がだ?」

「亜子先輩が僕を誘いに来たことで、ようやく分かったんです。万吏先輩が、何度も何度も、うっとおしいくらいに何度も僕を誘って来た理由が」

「なぁ、なんか並々ならない私怨が垣間見える気がするんだけど、気のせいか?」

あれだけ断わってるのに、何度も声を掛けて来るのだから苛立ちくらい募るのは当然だろう。しかし、あえてその想いを言葉にすることはしない。

「万吏先輩は僕に何度も声を掛けることで、亜子先輩から僕を守ろうとしたんじゃないですか?」

万里先輩は何も答えない。最早それが答えになっていた。

「どうして僕なんかを守ろうとしてくれたんですか? 何の取柄もない一個下の後輩なんかに構わなければ、もっと楽に過ごせるのに」

「お前、それ本気で言ってるのか?」

「え、本気ですよ」

僕には何も才能がない。そのくせ何かをやり遂げたいという目的もないから、こうして何も出来ずに燻ぶった人生を歩んでいるのではないか。

僕に出来ることといえば、パソコンの前に向かってネットサーフィンをすることくらいだ。

「もっと自分を大切にしろよ。プログラミングっていう突出した才能が、お前にはあるだろ」

思ってもいない方向から万吏先輩の言葉が出て来て、僕はただただ驚いた。

パソコンに齧りつくようにネットの世界に浸っていたから、多少のプログラミングは出来るようになった。ウェブサイトも簡単に作ることが出来るし、アプリも簡単に作れる。

けれど、そんなのは、出来て当たり前のことだ。

「え、いやいや、プログラミングスキルなんて持っていたって何の役にも立たないですよ」

「兼道が当たり前だと思っていることは、誰にでも出来ることじゃない。当然俺にも出来ない。いや、むしろ、兼道の才能は、今の俺が喉から手が出るくらいに欲しい才能だ。亜子だってその才能が欲しくて、お前に声を掛けに来たんだから」

「え? 万吏先輩を困らせるためじゃなかったんですか?」

亜子先輩の手に入らなかった万吏先輩が猛アプローチをしている僕を、もし亜子先輩が手懐けることで、万吏先輩に対して仕返しを目論んでいたのだと思い込んでいた。

「あわよくば、っていうのもあるんだろうけどな。でも、亜子が本当に欲しかったのは、兼道の才能だよ。もし兼道にサイトとかを作らせれば、もっと幅広いところに手を出せて、金も手に入ると思ったはずだ」

「……いつ僕にプログラミングスキルがあると思ったんですか? 万吏先輩の前で、そんな素振りなんて見せなかったのに」

「兼道と初めて出会った時、兼道が後ろでスマホを触っている時に分かったんだよ。兼道が見ている画面が普通と違うな、って。それで、だんだん兼道と接していく内に、確信したんだ」

万吏先輩は人を見る目があると思っていたが、まさかあんな僅かな時間でも見抜くことが出来るとは想像だにしていなかった。

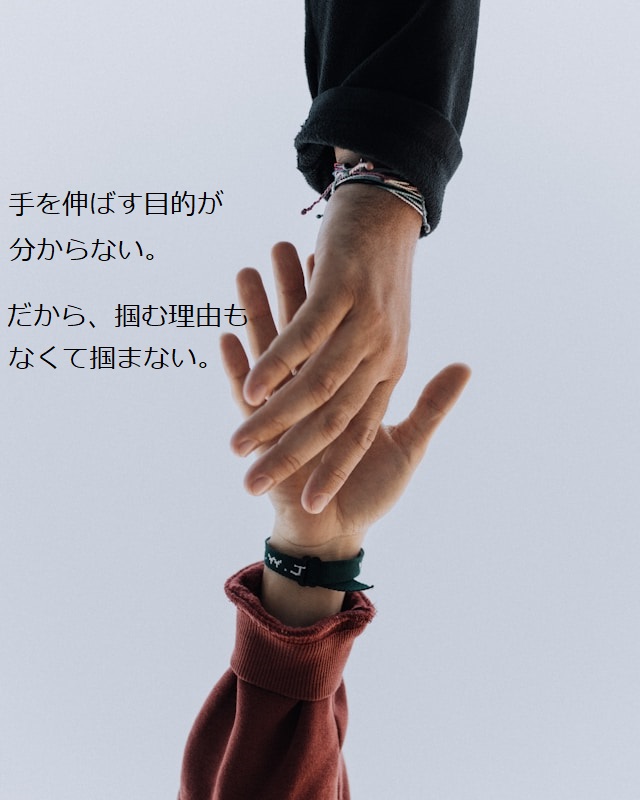

「なぁ、兼道。俺に手を貸してくれないか? 今のネット社会で、もっともっと人助けをするためには、兼道の力が必要なんだ」

万吏先輩は僕に頭を下げて来た。

いつも流れるように軽く僕を勧誘して来たけれど、ちゃんと頭を下げるのは初めてのことだった。

これが最後だと直感してしまった。

ここで僕がどう答えるかによって、僕と万吏先輩の運命は大きく変わってしまう。

僕は唾をごくりと呑み込むと、

「……万吏先輩は、どうしてそこまで人助けがしたいんですか?」

この半年間、一緒にご飯を食べたりしていたけれど、僕は万吏先輩にしっかりと向き合っていないことに気が付いた。

だから、万吏先輩の真意を受け止めてから、どうするべきかを決めるべきだと思った。

僕がどちらの道に進もうとも、そうしなければ、万吏先輩に対して失礼だ。

「なんでだろうな」

しかし、万吏先輩は腕を組みながら首を傾けた。予想外の言葉に、「はい?」と間の抜けた声を漏らした。

「考えてみたんだけど、俺の中でこれといった理由がないんだよな。でも、それくらい誰かの助けたいっていう想いが当たり前になってるんだ。誰かが目の前で泣いていたら心苦しい。困っていたら助けたい。そこに理由なんてなくて、ある種の本能だな」

僕の前にいる時はそんな素振りを見せないけど、万吏先輩はいつ休んでいるのだろうと思うくらい、いつも誰かのために働いている。

そうだ。

万吏先輩の想いなんて、わざわざ言葉として聞かなくても、その行動を見れば十分に分かる。

「人間一人なんて、ちっぽけで何も出来ない気がするよな。だから、行動したって、何も変わらない気がして、ずっと自分の部屋に閉じ籠る。でも、違うんだ。目の前で起きていることなら、手を伸ばせば、なんとかなるかもしれないんだ。もしも動いた結果、俺が誰かの力になることが出来たら、それは素晴らしい奇跡みたいなことだ。だから、俺は奇跡を目の当たりにしたくて、ボランティアをするのかもな」

万吏先輩が僕の立場まで寄り添ってくれるから忘れてしまうけど、本来万吏先輩と僕は住む世界が異なりすぎている。

違う世界の人物のことを簡単に理解することは難しい。

「分からないですね」

「ここまで語らせたのにか?」

「はい。ここまで来たら体験しないと分からないですよね。だから――」

僕は万吏先輩を真っ直ぐに見て、ふっと微笑んだ。

「僕もしてみます、ボランティア。一番最初のボランティアは、万吏先輩の助けになることです」

初めは呆気に取られていた万吏先輩だったが、一本取られたように大声を上げて笑った。

<――終わり>

コメント