***

D・S・Eを結成するキッカケを作ったのは、俺だ。

幼少期の頃から、棒があればただただ地面を叩いた。その時の俺は何も考えておらず、無我夢中で地面を叩くのが面白かった。

やがて、小学校になって、自分の意志で音楽に触れるようになった。洋楽や邦楽、世間から認知されている名曲に耳を澄ませば、表立って目立つ歌声に紛れてドンドンドンと心の奥底から湧き上がるような力強い音があることに気が付いた。

その正体がドラムだと気付くのに、時間なんて必要がなかった。

ドラムがどのように奏でられているのか気になった俺は、ライブ映像なども調べて見るようになった。

その時に見たドラマーの姿が、今もなお忘れられない。

力強くドラムを叩き、人々の心を鼓舞する姿に憧れを抱いた。いつか俺も自分の叩くリズムで誰かに感動を与えてみたい。気付けば、それが俺のやりたいことになっていた。

そう願いながらも、高校三年になるまで行動に移すことが出来なかった。周りに影響を与えられるほどの実力を持っていない、と思っていたからかもしれない。しかし、高校三年になって、流石にこのままではマズイと思った俺は、文化祭でバンド演奏することを目標に掲げた。

クラスのムードメーカーである晃英を早速スカウトすると、「面白そうじゃん、やろうぜ」と晃英は二つ返事で言ってくれた。この時になって初めてギターを手にした晃英は、持ち前の要領の良さで、すぐにコードを憶えてはある程度は弾けるようにまで持って来た。

続けて、ベースを弾けるメンバーを探そうとした時、隣のクラスにいる基樹のことを知った。普通の高校生とは一線を画した雰囲気を放つ基樹を誘っても断われるのではないかと思ったが、「場数踏みたいからな」と、基樹はすんなりメンバーになってくれた。

こうして、高校三年の四月にD・S・Eというバンドを組んだ俺たちは、文化祭に向けて、週に一度集まって練習を重ねた。練習の成果もあってか、D・S・Eのバンドは大いに盛り上がった。初めてステージに立ったあの時の高揚感、加えて観客の表情がどんどんと晴れていく様子は、この先もずっと忘れることは出来ないだろう。本気でバンドをやりたいと思うようになった瞬間だ。

そして、進路を決めなければならない時、俺の中にはバンドの道しかなかった。高校を卒業してからもD・S・Eを続けたいと、基樹と晃英に言うと、二人とも二つ返事で受け入れてくれた。

俺は迷いなくバンドに集中できそうな環境を選ぶことが出来た。大学も軽音サークルが有名な場所を選び、進学した。軽音サークルで、ドラムのノウハウを学び、D・S・Eでも還元出来るようにした。

本格的にD・S・Eとして活動するようになってから、まだ三か月しか経っていない。

初ライブは失敗に終わってしまったが、少しずつ着実に前には進めている――はずだ。なのに、心のどこかでは得体の知れない感覚が常に付き纏っている。

先へと向かう俺を、まるで嘲笑うかのような――、

「――るや、はるや、榛也っ!」

ガンガンと耳を劈くような轟音が鳴り響く中、体を揺さぶられながら名前を呼ばれたことで、俺の意識は現実へと戻る。隣を見ると、大学で新しく出来た友達の貞之がいた。

「どうしたぁ!」

大音量で演奏が広げられているから、声を張り上げないと相手に自分の声は届かない。

「初めてライブに来たんだけど、楽しいな!」

貞之はメジャーなバンドの曲は動画サイトなど聞くことはあるが、ライブに参加した経験はおろか、インディーズの曲も聞いたことがない。知り合い始めてすぐにそう言っていたから、今回俺は貞之をインディーズライブに誘っていた。

ライブ会場に初めて足を踏み入れた貞之は、最初こそ緊張交じりに壁際の方で身を縮こまらせていたが、ライブも中盤に差し掛かると、リズムに合わせて体を弾ませていた。

「だろ!」

俺は声を上げて言う。

「プロを目指す榛也には物足りないかもしれないけどさぁ!」

「そんなことないって!」

D・S・Eを組んでバンド活動をしているが、わざわざ他のバンドのライブを見に行く経験は少ない。インディーズの箱に訪れたことがあるのは、まだ両手で数えられるくらいだ。

プロとして世間に露出されていないからと言って、実力がないわけではない。何かきっかけがあればプロにスカウトされるような実力を持ったバンドもいれば、俺たちD・S・Eのように結成したばかりの拙い演奏をするバンドもある。前者のバンドを聞けば自分たちに何が足りないのか把握することが出来るし、後者の場合だったとしても、どういう演奏をしたら空気が盛り上がらなくなるのか分かる。

学ぶべきところは、どこにだってあるのだ。

「……でも」

こうして冷静に状況を俯瞰することが出来るのは、この前初めてステージに立つことが出来たのが大きい。

初めてのライブは、俺にとって苦く苦しいものになった。

文化祭のライブは成功することが出来たから、何とかなるだろうと高を括っていたけれど、そんなに甘くはなかった。音楽好きだけが集まるライブ会場は、本気で音楽に命を捧げているのか見定めてやろうという登竜門的な空気が漂っていた。その空気に吞まれてしまい、実力の半分も出すことが出来なかった。

だけど、今後は違う。ライブ会場の空気感も分かったから、経験を重ねていけば空気に呑まれることなく本来の腕を振る舞うことも出来るだろう。そのためにライブを重ねて、重ねて、重ねて、

「……いつになったら?」

自分の中で煌びやかなステージで力強いドラムを、華やかに演奏している姿が思い浮かばなかった。

この前のライブは、基樹がたまたまライブのチャンスを掴み取ってくれたから、ステージに立つことが出来た。だけど、そんな偶然が何回も続くはずがない。仮に数か月に一回というペースでライブをすることが出来たとして、そんな果てしないペースでステージ慣れすることが出来るのだろうか。

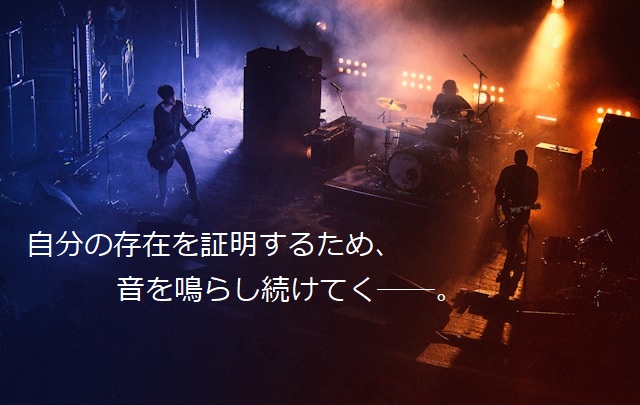

今、俺の目の前で演奏しているバンドマンは、自分の音に自信を持っているかのように

演奏している。力強い音、心の芯から響く音。ああやって堂々と演奏出来るまで何十回ステージに立って来たのだろう。

積み重ねて来た努力が、ちゃんとした形で人の目に触れるということが、どれほど物凄いことなのか痛感させられる。

「……あれ?」

ここでステージに立つバンドマン――否、一人のベーシストに目が向いた。ベースが奏でる重低音の音が、いつも身近に聞こえているような音に聞こえたからだ。

ひたすらにベースと向き合っているため、ベーシストの旋毛しか見ることが出来ない。顔は分からないけれど、あのベースの弾き方は間違いない。

やがて、曲も終焉に向かい始めたところで、ベーシストが顔を上げた。

やはり俺の直感に狂いはなかった。

<――③へ続く>

コメント