***

心臓がやけに高鳴っていた。

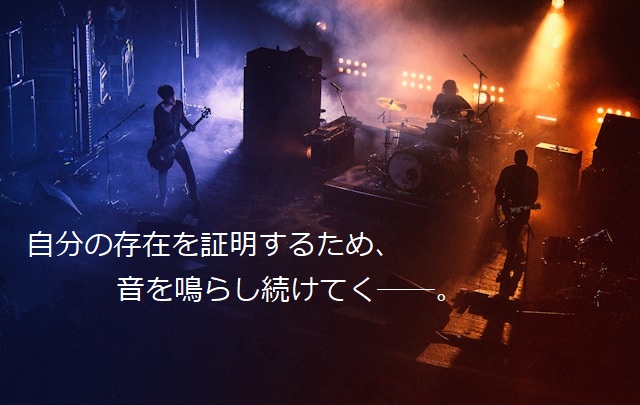

ステージの上に立って、俺たちだけの音を多くの人に届けることを目標にして、ここまで走って来た。そして今日、その夢に一歩近付くことが出来た。棚から牡丹餅みたいに掴んだ機会だが、ここに至るまでは、決して楽な道のりではなかった。

スティックを持つ手も、心なしか震えて来ている。

俺はゆっくりと息を吐いた。

ここはインディーズバンドの箱だ。後方の観客の顔も判別出来る小さな箱は、決してゴールではない。ようやく夢のスタートラインに立つことが出来たに過ぎない。

頭では分かっていても、心は違う。初めての環境に、曲よりも早く、心臓がリズムを奏でている。そう意識してしまうと、心臓が俺の体を突き破ってしまいそうだ。

震えを無理やり抑えつけるように、ギュッと拳に力を籠めた。そして、その勢いのまま、スティックを叩いてリズムを刻む。

スポットライトが、舞台を照らした。

――俺たち『D・S・E― Don’t Stop Express ―』がバンドを組み始めてから、まだ半年も経過していない。

バンドの構成メンバーは、リーダーを務めている俺こと榛也、ベースの基樹、ボーカル兼ギターの晃英だ。高校時代からの仲間である俺たち三人は、文化祭などでバンドを披露したことがあった。最初は遊びでやっていたバンドだったが、メジャーデビューをしたいと意気込み、実際にインディーズバンドに足を踏み入れるようになったのは高校を卒業した直後だった。

名前も知れ渡っておらず、実力も伴なっていない『D・S・E』が、バンドを結成したからと言ってすぐにステージに立つことは出来なかった。

いつかステージでバンドを披露することを夢見ながら、俺たちは練習を重ねて、実力に磨きを掛けて来た。

そんな中、普段は寡黙な基樹が小さな箱を見つけて来て、『D・S・E』としてバンドが出来る機会を持って来た。小さな箱ではあるけれど、三曲も演奏することが出来るらしい。

まさかの展開に、俺と晃英は手を取り合って喜んだ。

突然舞い込んで来たチャンスだ。このライブを成功させることが出来れば、『D・S・E』も有名になって、もっと多くの場所でライブが出来るようになるかもしれない。

重大な局面だった。

三人で初めて立つステージ。会場に湧く熱気。高鳴る心臓。

小さな箱だけれど、ずっと夢見ていた場所に立つというのは感慨深いものがある。やはり実際に立つのと、頭で考えるのは大違いだ。

そんな最中、俺たちは自分の音を奏でようとした。

会場中の視線を集めながら始まったライブ。その結果は――、

「そんな気にするなって」

椅子に座って項垂れる俺を、晃英が軽やかな声音で労ってくる。

だけど、俺は顔を上げられない。

焦ったことで普段よりもワンテンポ速くなったリズム、いつもならパッと浮かぶフィルインも何も浮かばずにつまらないリズムを刻み、委縮して体を縮こませながら無難にドラムを叩いたりもした。

ライブが終わって一時間は経過しようというのに、先ほどのステージの記憶が鮮明に俺を傷付けていく。

「悪い、俺が逸ってリズムを崩しちまった」

「ははっ、俺も緊張してしょっちゅう声を裏返したよ。ギターの音ズレる時も、何度もあったし。でも、しょうがねぇよ。今日が初ステージだったんだ。まずはステージに立って、三曲も披露できたことを良しとしようぜ」

晃英は高校時代から周りに気を遣える奴だ。たとえばクラスで落ち込んでいる奴がいたら、考えるよりも先に、そいつの傍に寄って慰めてあげられる。加えて、根っからのポジティブな性格をしているから、晃英が近くにいるだけでその場が明るくなる。

晃英らしい優しさによって、少しだけ救われる。同時、少しだけ虚しくなる。

「よーし、今日は打ち上げ兼反省会しようぜ。パーッと食って、パーッと飲んでも、罰は当たらねぇさ。基樹も来るだろ?」

「俺は行かない」

ここまで会話に入って来なかった基樹が、切り捨てるように短くハッキリと言った。

自身の失敗に打ちひしがれていた俺だったが、さすがに顔を上げた。ベースの手入れをしている基樹の表情からは、感情の機微を読み解くことが出来なかった。目元を隠すほどに長い前髪をしているということも更に助長している。いったい今の基樹は何を考えているのだろう。

「用事があるから俺はここで帰る」

「用事? 今日ライブがあるって分かってるのに、用事なんて入れていたのか?」

基樹は晃英の質問に応えることなく、「お疲れ」と言って、楽屋を後にした。基樹が楽屋の扉を閉めるや、

「ったく。相変わらず何考えてるか分からない奴だぜ」

あからさまに面倒くさそうな声音で、晃英が言った。

「いつものことだけど、せめて初ライブの後くらいは、バンド間の仲を深めようとは思わないのかね」

誰に対しても気取らずにフランクで接することが出来る晃英と、必殺仕事人みたいに寡黙な基樹とは、よく考え方のズレが生じやすい。

今だって、晃英はメンバー間の仲を深めることを優先している一方で、基樹は一人だとしても楽器に向き合うことを大事にしている。

どちらが正しいのかなんて俺には分からない。

しかし――、

「……でも、ミスをしなかったのは基樹だけだ」

今回のライブで、基樹が奏でるベースの音には一切のブレがなかった。ベースの音を頼りにすることで、なんとか崩れたリズムを持ち直すことが出来た。

「あいつは元から上手いんだよ。俺達も続けてやっていけば大丈夫さ。とりあえず、今日は二人で店に行こうぜ」

「……おう」

鼻歌交じりに楽屋を後にする晃英に従って、なんとか重い腰を上げた。

まだ胸の奥には、しこりのような違和感が留まり続けていた。

<――②へ続く>

コメント