***

俺には半年前から付き合い始めた彼女がいる。

彼女の名前は、亜美。

亜美と知り合ったキッカケは、ゲームだった。ここ数年で爆発的な人気を誇っているアプリゲーム『ハッピーテリトリー』について誰かと語りたくて、SNSで話し相手を探したところ、亜美に出会った。

SNSを通じて誰かと会う経験がなかったから、どんな人が来るのだろうか、ちゃんと話すことが出来るのだろうかとドキドキしていた。けれど、俺の心配なんて杞憂で、亜美は明るい性格で、話しやすかった。俺と同い年で、ゲーム以外の共通点も多かったということもある。

すぐに意気投合した俺と亜美は、出会ってから一か月も経たないうちに、自然な流れで付き合うようになった。

一緒に買い物に行ったり、一緒に観光地に行ったり、それこそ色んなゲームも一緒にやった。何度も亜美の家を訪れたことだってある。

付き合ってからの半年間で、かけがえのない想い出がたくさん生まれた。

女性と一緒にいて、こんなにも楽に過ごせるのは初めてだった。

気が早いかもしれないけれど、亜美と結婚した時の未来図も容易に思い描くことが出来た。楽しいことはもちろん、つらいことがあっても亜美となら乗り越えていける。

俺には亜美しかいない。一生大切にしよう。そう心に決めて、亜美と接するようになった。

なのに――、

「ごめん、別れよう」

騒然と賑わうカフェの中、心に誓った相手である亜美に、唐突に告げられてしまった。

あまりにも唐突で理解不能で、このカフェという場所に似つかわしくない言葉に、俺は言葉を失った。静かに亜美の顔を見つめることしか出来なかった。

「おーい、誠也? 聞こえてる?」

俺の反応を確かめるように小さく手を振りながら、亜美が声を掛けて来る。可愛らしくて俺が好きな亜美の癖だけど、今は単純に受け入れることが出来ない。

「あ、っと、悪い。なんて言った?」

「だから、私、誠也と別れたいんだ。別れてもいい?」

さっぱりとした亜美の口調から、俺に対して未練も何もないことが窺えた。半年間過ごした中で、好きなことに対しては一途になるけれど、興味がなくなった瞬間に急激に冷める亜美の姿をたくさん見て来た。

それはゲームやアニメや推し――、つまり、どうしても自分に触れられない絶対的な壁があるものに対して発生する現象だと思っていた。しかし、その亜美の性格が、まさか人に対しても発生してしまうとは思わなかった。

「えっと、理由聞いても……?」

ようやく亜美に対する問いを、声に出して絞り出すことが出来た。

亜美は小さく息を吐くと、

「誠也は良い人だよ。私に優しいし、私と話も合うし、私を大切にしてくれていることも分かる……でもね、私にはそれが重いの」

ふっと柔らかく微笑んだ。そこには少し憐れみが混ざっているような気がした。

「意識しているのか無意識なのかは分からないけど、私と接する時の誠也って、腫れ物に触れるような感じなんだよね。なんていうか、嫌われないように必死過ぎな感じ? 少しくらい、自分を曝け出して本心でぶつかってくれてもよかったのに」

亜美に一方的に言われてしまい、「ちょっと待った」と言葉を挟む。

「俺、亜美の前ではありのままでいるようにしてたんだぞ。必死になんてなったこと――」

「そっか、無意識か。優しい誠也らしいなぁ」

どこか諦めたように、亜美は遠い目をしていた。この半年の間、俺と亜美は楽しく過ごしていたはずだ。いつここまで亜美の心は俺から離れてしまったのだろう。

人生全てを捧げてもいいと思うほど亜美のことを全て知った気になっていたけれど、たった半年で人の心の全てを理解することなんて出来るわけがないのだ。

「一応ね、私も誠也との未来を思い描いてみたんだよ? でもね、私には耐えられなかった。私、もっと自由に楽しく生きたいんだよね」

SNSを通じて俺と出会う前から、亜美は色々な人と出会っていたらしい。亜美とは同年代で話が合っていたけれど、亜美は誰とでも合わせられる性格をしている。

「これからは良い友達でいよ」

そう言うと、亜美は笑って俺の前から軽やかに去っていった。一方の俺は、笑えるわけなんてなくて、苦痛や屈辱に耐えるように唇を噛み締めて俯いていた。

亜美は友達として付き合いを続けたいと言ったけれど、無理だ。確かに亜美といると楽しいけれど、それは恋人という関係性があったからだ。俺と別れて違う男と付き合っている亜美に対して、何事もないように笑って話せるわけがない。

「……やっぱり」

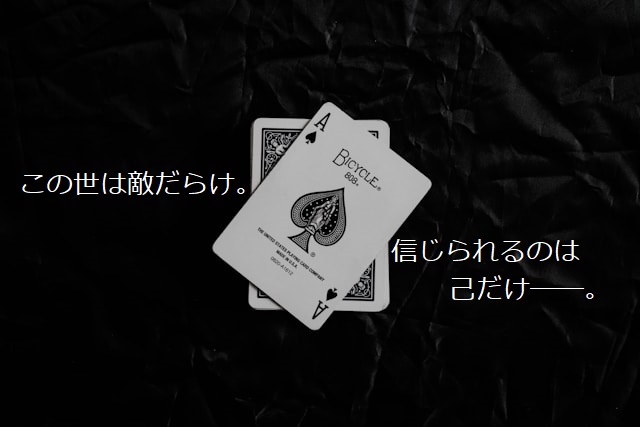

所詮世の中というものは、自分以外の人間は敵だ。

けれど、恋人という一番心を許せるはずの人に対しても、そう思うようになるとは思わなかった。

「つら」

どんどんと人が入れ替わるカフェの中で、まるで椅子と同化してしまったように俺は深く深く腰かけていた。

<――③へ続く>

コメント